10 September 2016 11 menit

Tiada Asap tanpa Api, Tiada Deforestasi tanpa Investasi

Oleh:

Jalal (Reader on Political Economy and Corporate Governance di Thamrin School of Climate Change and Sustainability & Sustainability Specialist TuK INDONESIA)

Rahmawati Retno Winarni (Direktur Eksekutif TuK INDONESIA)

*Tulisan ini diambil dari geotimes.co.id/tiada-asap-tanpa-api-tiada-deforestasi-tanpa-investasi/#

Hutan dan Lahan Indonesia: Magnet Investasi

Uang tak . Itu yang banyak diyakini oleh banyak pendukung kapitalisme. Di mana pun peluang menghasilkan keuntungan, ke situ pula uang akan bergerak. Tak peduli sejauh apa, modal akan datang dengan kecepatan tinggi, bila memang potensi keuntungan sudah terendus.

Demikian yang terjadi atas hutan dan lahan kita. Jelas sudah ratusan miliar dolar dituangkan ke situ oleh mereka yang melihat potensi keuntungan nan menggiurkan. Riset kolaboratif yang dilakukan oleh Rainforest Action Network, Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, dan Profundo mengungkap fakta tersebut.

Bayangkan, antara tahun 2010 hingga akhir 2015 saja telah US$38 miliar diinvestasikan di 50 perusahaan terbesar yang terkait dengan kehutanan—kelapa sawit, pulp dan kertas, karet, dan kayu—dan entah berapa lagi untuk perusahaan-perusahaan yang ukurannya di bawah mereka.

Ketika sebagian besar orang berpikir bahwa ekonomi sedang mengalami penurunan sehingga investasi banyak yang ditahan, di keempat sektor tersebut investasi tetap berjalan. Di awal tahun 2016 saja telah terdeteksi masuknya US$14 miliar lagi. Jelas, potensi keuntungan masih diendus oleh para investor di hutan dan lahan yang kita miliki.

Data tentang siapa yang menanmkan modal di hutan dan lahan kita, melalui sektor apa dan perusahaan mana, kini bisa dengan mudah diperoleh lewat website Forests and Finance yang dua hari lalu (6 September 2016) diluncurkan di Singapura.

(www.forestsandfinance.org)

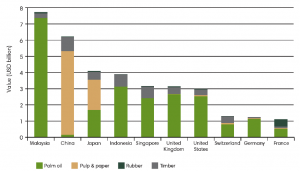

Dan, seandainya kita penasaran dengan “kewarganegaraan” uang yang ditanam, kita juga bisa mendapatkan informasinya dengan mudah. Yang paling banyak menggelontorkan modal ke hutan dan lahan kita adalah bank-bank dari Malaysia, dengan investasi senilai hampir US$8 miliar pada kurun waktu 2010-2015. Disusul oleh Tiongkok yang menggelontorkan lebih dari US$6 miliar.

Perbedaannya, kalau Malaysia menaruh hampir seluruh uangnya di kelapa sawit, Tiongkok tampaknya menaruh mayoritas uangnya di pulp dan kertas, plus jauh lebih sedikit di kayu.

Jepang berada di peringkat ketiga dengan investasi melampaui US$4 miliar, dengan pembiayaan sektor sawit serta pulp dan kertas yang hampir seimbang. Indonesia sendiri cuma berada pada peringkat keempat, dengan investasi sedikit di bawah US$4 miliar dengan dominasi kelapa sawit dan kayu.

Singapura yang berada di peringkat berikutnya dengan investasi US$3 miliar memiliki profil investasi yang mirip Indonesia. Berikutnya disusul oleh Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Prancis. Gabungan investasi peringkat enam hingga sepuluh itu adalah sekitar US$10 miliar.

Ketidakadilan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Masalahnya, dengan model bisnis kapitalistik yang hingga sekarang sangat dominan di sektor-sektor tersebut, yang terjadi adalah ketimpangan di antara siapa yang menangguk keuntungan dan siapa yang menanggung risiko. Gambaran sangat jelas atas risiko yang ditanggung Indonesia dapat diperoleh di website tersebut.

Hilangnya keanekaragaman hayati adalah risiko yang paling kasat mata. Hutan yang menghilang berarti hilang pula habitat bagi hewan dan tumbuhan. Deforestasi dan degradasi hutan tropis sudah diketahui oleh para ilmuwan merupakan salah satu penyebab utama hilangnya dan punahnya keanekaragaman hayati paling parah di dunia.

Hutan tropis yang tersisa di Asia Tenggara memiliki banyak spesies ikonik, termasuk harimau, gajah pigmi, badak, dan orangutan yang dinyatakan sebagai spesies-spesies terancam punah dalam IUCN Red List.

Kalau kita sadar pada dampak perubahan iklim, kita akan sangat ngeri membaca hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa kehilangan hutan tropis itu menyumbang 14-21% dari total gas rumah kaca dunia. Sudah beberapa tahun belakangan ekspansi perkebunan kelapa sawit serta pulp dan kertas merangsek masuk ke dalam kawasan gambut. Dari situ saja kita menyumbang 1-2,5% total emisi. Sebuah sumbangan yang tak bisa kita banggakan sama sekali.

Dan, tentu saja, kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana lingkungan paling mengerikan di abad ke-21, terjadi terutama lantaran pembukaan lahan gambut. Emisinya sendiri setara dengan 1,7 miliar ton CO2. Tapi kita juga kehilangan 2,6 juta hektare lahan, dan nilai ekonomi dari kerugian itu mencapai setidaknya US$16 miliar. Ini seperti kita dihajar tsunami Aceh dua kali dalam kurun waktu tiga bulan saja.

Dulu, ketika di pengujung 1990-an hutan kita terbakar dengan hebat, kita “cuma” kehilangan US$6 miliar. Keduanya terjadi pada periode super el Nino, namun yang terbaru itu menimbulkan dampak yang jauh lebih merugikan lantaran hutan-hutan memang semakin banyak menghilang.

Deforestasi juga menyebabkan daya regulasi hidrologi dari hutan menurun drastis. Air menghilang bersama menghilangnya hutan. Banjir di mana-mana membawa korban nyawa dan harta, menyisakan trauma yang kerap tak lekang oleh waktu. Bahkan para ilmuwan telah menemukan bukti bahwa deforestasi di Indonesia telah membuat pola curah hujan bergeser.

Bukan saja di tingkat lokal dan regional di mana hutan itu menghilang, tapi juga dalam skala nasional dan global. Kalau nilai air yang hilang itu diperhitungkan dengan ekonomi lingkungan, jumlahnya sudah jauh melampaui nilai ekonomi kayu yang hilang dari hutan-hutan itu. Sebuah kebodohan yang nyata, namun terus dilakukan.

Siapa pun yang pernah datang ke kebun-kebun kelapa sawit dan mengamati sungai-sungai di sekitarnya akan melihat dampak lingkungan yang jelas: erosi tanah. Sungai-sungai menjadi keruh lantaran membawa gerusan tanah sepanjang tahun. Di musim hujan, apalagi bila banjir sedang terjadi, pemandangannya menjadi lebih mengerikan. Erosi tanah bercampur dengan potongan-potongan kayu dan sampah lainnya membuat air lebih keruh lagi. Itu menandai hilangnya kesuburan tanah di bagian hulu dan tengah.

Selain itu, kontaminasi atas air sungai juga terjadi sepanjang tahun lantaran berbagai bahan kimiawi yang dipergunakan untuk perkebunan. Tak ada perkebunan sawit yang bisa hanya menggunakan pupuk kandang. Laporan tentang ikan-ikan yang mengecil atau bahkan menghilang, lalu membuat warga desa harus membeli lauk-pauk dengan uang, membuat mereka menjadi lebih miskin, bisa ditemukan hampir di mana pun kebun sawit berada.

Perlu ditekankan bahwa sektor-sektor yang membawa risiko kehutanan itu bukannya tidak membawa dampak positif dalam aspek ekonomi dan sosial. Namun, kerapkali itu semua didapat dengan mengorbankan lingkungan. Dan korban itu pasti menuntut pihak tertentu untuk membayarnya, termasuk dan terutama generasi mendatang.

Mereka tidak akan mendapatkan jasa lingkungan udara dan air yang bersih sebaik yang dinikmati generasi sebelumnya. Tapi, sebagaimana juga telah banyak dituliskan, sangat banyak korban itu dibayar tunai hanya berbilang waktu yang sebentar. Ketika waktu membayar tiba, dampak positif ekonomi dan sosial menjadi semu atau bahkan hilang sama sekali.

Sementara itu, dampak sosial negatifnya sendiri tidak bisa dianggap ringan. Pemindahan penduduk untuk kepentingan operasi logging dan, belakangan lebih marak, untuk perkebunan kelapa sawit, telah menyebabkan pergolakan sosial, kerawanan pangan, dan pemiskinan. Masyarakat adat dan lokal juga terus-menerus mengalami pelanggaran hak-hak asasi yang melibatkan intimidasi oleh perusahaan swasta dan negara, kekerasan, pemerkosaan, dan bahkan kadang pembunuhan.

Ini semua sudah direkam dengan gamblang oleh Komnas HAM, juga media massa, namun penyelesaiannya sangat kerap mengecewakan para korban dan pendukungnya.

Sengketa klaim kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan sangat sering terjadi, dan biasanya terkait dengan kegagalan pemerintah untuk mengakui atau melindungi tanah adat. Karena akar masalahnya demikian, maka pemenang dari kebanyakan sengketa klaim juga bisa ditebak.

Selain itu, walaupun sudah dianggap menjadi norma, perusahaan sering gagal melakukan prosedur Persetujuan dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) untuk pembangunan di tanah adat milik masyarakat.

Praktik perburuhan yang eksploitatif di sektor kehutanan dan perkebunan adalah hal yang kerap terjadi, termasuk pemanfaatan pekerja paksa, pekerja anak, dan paparan terhadap pestisida dan pupuk beracun, tanpa perlindungan alat kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai.

Di pojok lain, masalah kesehatan yang datang berulang hampir setiap tahunnya adalah dampak kabut asap. Ini terutama merupakan hasil dari pembakaran hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Kabut asap yang setiap tahun menyelimuti kawasan Asia Tenggara berdampak sangat buruk bagi kesehatan masyarakat, bukan saja di tingkat lokal atau nasional, melainkan juga di tingkat regional.

![Penjaga hutan Kusterman mengamati suasana hutan dari menara pantau Hutan Adat Wehea di Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu (14/8). [ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A]](https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2016/09/menjaga-bentang-alam-wehea-13-696x464-300x200.jpg)

Jelas, ketidakadilan seperti itu tak bisa dibiarkan. Hutan dan lahan kita menghilang, dengan segala tumpukan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi yang semakin menggunung. Adapun keuntungan ekonomi pergi jauh ke negeri-negeri di mana modal berasal.

Kita kerap mendengar argumentasi bahwa dengan situasi sosial yang memburuk dan lingkungan yang rusak perusahaan dan investornya dirugikan. Tak mungkin perusahaan “berharap” bahwa kondisi masyarakatnya buruk dan lingkungannya rusak. Namun melihat fakta di lapangan, yang terjadi adalah sesuatu yang bagi sebagian orang bersifat counter-intuitive itu.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana membuat situasi yang lebih adil? Bagaimana membuat dampak ekonomi dan sosial yang juga lebih menguntungkan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam jangka panjang? Bagaimana memastikan batas-batas ekologis kita dihormati, kerusakan lingkungan diperbaiki, sehingga kita tidak memerintahkan anak-cucu membayarnya dengan sangat mahal?

Proyek yang dijalankan oleh para pendukung forest and finance ini telah memikirkannya dari segala sudut pandang dan sampai pada kesimpulan bahwa transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan dan investornyalah yang harus diperjuangkan.

Ada banyak perkembangan menggembirakan—walau harus diakui tidak semenggembirakan yang diharapkan—terkait dengan akuntabilitas perusahaan yang merusak lingkungan, misalnya mereka yang terlibat dalam kebakaran hutan. Mereka yang secara langsung dan tidak langsung melakukan pembakaran dan mereka yang dinilai abai kini telah kerap mendapati dirinya berada dalam proses pengadilan. Tetapi, para investor dan bank yang menyediakan sumberdaya finansial untuk perusahaan-perusahaan itu tampaknya masih tak tersentuh.

Padahal, norma global sekarang telah menerima kenyataan bahwa para investor itu bertanggung jawab atas kinerja proyek di mana mereka berinvestasi. Bukankah mereka yang mengambil keputusan pembiayaan dan yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan darinya?

Agar adil, tentu saja, baik keuntungan maupun risiko harus juga ditanggung. Dalam hal ini, bukan sekadar risiko finansial dari investasi itu—yang dengan mudah bisa dialihkan lewat mekanisme seperti asuransi—melainkan juga risiko operasi, regulasi, dan reputasi.

Untuk itu, diperlukan suatu transparansi radikal atas siapa saja yang membayari setiap investasi di hutan dan lahan kita. Itu adalah perubahan yang difasilitasi oleh website yang baru diluncurkan itu. Sejak website itu diluncurkan, sambutan dunia terus menguat, karena memang demikianlah semangat zaman ini. Dan, seperti kata pujangga Victor Hugo, “You can resist an invading army, but you can’t resist an idea whose time has come.”Akuntabilitas para pemodal, termasuk bank, adalah ide yang tak bisa dibendung lagi.

Karena itu, butir-butir yang disarankan pertama-tama ditujukan kepada otoritas jasa keuangan di negara-negara asal modal yang masuk ke Indonesia. Kita tak bisa sekadar menuntut OJK Republik Indonesia untuk berubah sikapnya terhadap keberlanjutan—yang sesungguhnya sudah kita saksikan sejak OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan di pengujung 2014 lalu—namun juga menuntut otoritas yang sama di negara-negara yang telah diidentifikasikan dalam proyek itu. Kerjasama antar-OJK diperlukan, demikian juga diplomasi antar-pemerintahan.

Setidaknya ada lima butir rekomendasi tentang hal tersebut. Pertama, mengembangkan peraturan tentang pengawasan sektor keuangan dan mekanisme kepatuhan yang lebih kuat dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik terkait lingkungan dan sosial. Kedua, mewajibkan lembaga keuangan untuk setiap tahun melaporkan kinerjanya dengan Global Reporting Initiative (GRI) G4 Financial Services Sector Disclosure Framework.

Ketiga, mewajibkan lembaga keuangan untuk mengadopsi dan mengungkapkan kebijakan perlindungan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat, serta meningkatkan prosedur uji tuntas, dengan panduan rinci untuk sektor-sektor dengan risiko yang tinggi, seperti sektor komoditas terkait kehutanan (prioritas risiko sektor kehutanan ditunjukkan di bawah, dalam rekomendasi bagi bank dan investor).

Keempat, memperkuat persyaratan terhadap lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan memberitahu kepada regulator tentang setiap transaksi keuangan yang dicurigai terkait dengan korupsi sektor terkait kehutanan.

Kelima, menerapkan pemantauan yang kredibel dan transparan serta mekanisme investigasi terhadap keluhan lembaga keuangann terkait dengan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan kelima, memperkenalkan hukuman dan denda bagi lembaga keuangan dan anggota dewan komisaris dan direksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan persyaratan di atas.

Investor dan bank tentu perlu berubah untuk menjadi lebih baik kalau mereka tetap ingin bertahan di dunia yang telah berubah ini. Mereka perlu mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur perlindungan lingkungan dan sosial sebagaimana bisa dilihat di dalam website. Rapor mereka dalam kebijakan yang dibutuhkan sangat jauh dari menggembirakan—kecuali bank-bank yang berasal dari Eropa—apalagi implementasinya di lapangan.

Mereka perlu belajar alifbata keberlanjutan dan bagaimana mereka bisa menginkorporasikannya ke dalam keputusan pembiayaan, monitoring serta evaluasinya sepanjang proyek. Mereka perlu membangun sumberdaya manusia yang mumpuni untuk melakukannya, dengan berbagai dukungan yang dibutuhkan, termasuk dan terutama dari manajemen puncaknya.

Tanpa perubahan itu semua, gambaran di bisnis sektor terkait kehutanan sangat suram. Uang yang banyak dicurahkan hanya akan memperparah ketimpangan yang sekarang sudah kita saksikan. Kita semua memang perlu mengubah diri, termasuk dalam soal akuntabilitas yang seharusnya disandarkan pada data yang kokoh, menghentikan perilaku saling menyalahkan belaka, dan bekerja sama memperbaiki kondisi di seluruh pemangku kepentingan keberlanjutan hutan.

Website Forests and Finance diharapkan bisa menjadi kontribusi signifikan untuk itu.